| La Stampa | Giovedì 13 marzo 2014 | Massimiliano Di Pasquale |

Tag: Collana “inchieste”

-

“L’illusione degli ucraini sul nazismo durò solo qualche settimana”

Giovanna Brogi Bercoff, professore di slavistica all’Università di Milano, interviene sul tema delle politiche di russificazione dell’Ucraina Orientale intraprese dalla Russia zarista dopo la storica battaglia di Poltava del 1709: “Da allora resistono molti pregiudizi”Giovanna Brogi Bercoff, professore ordinario di slavistica presso l’Università di Milano, direttrice della rivista Studi Slavistici e presidente dell’AISU (Associazione Italiana di Studi Ucrainistici), parla della grave crisi tra Russia e Ucraina e aiuta a inquadrare le complesse vicende di queste settimane in un’ottica storico-culturale in cui grande peso hanno avuto le politiche di russificazione dell’Ucraina Orientale intraprese dalla Russia zarista dopo la storica battaglia di Poltava del 1709. (altro…) -

La verruca sul naso di Putin

| The Post Internazionale | Sabato 8 marzo 2014 | Massimiliano Di Pasquale |

L’opinione dell’autore di “Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta”È stato l’economista russo Andrei Illarionov, ex consigliere di Putin caduto in disgrazia per aver criticato la guerra del gas voluta dal Cremlino nel 2006 contro l’Ucraina arancione di Viktor Yushchenko, ad anticipare più di un mese fa alla tivù Hromadske TV lo scenario cui si sta assistendo in questi giorni in Crimea.

Se, come aveva dichiarato Illarionov, l’allora presidente Yanukovych non fosse riuscito a fermare con la forza la protesta di piazza, allora i russi sarebbero intervenuti direttamente con i carri armati. Lo schema sarebbe stato quello già visto in Georgia nel 2008. Milizie russe avrebbero cercato di provocare un incidente ad hoc contro un cittadino di passaporto russo, avrebbero poi incolpato dell’accaduto l’esercito ucraino e, con la scusa di proteggere la popolazione russa della Crimea, avrebbero quindi invaso la penisola ucraina.

In Ossezia del Sud nell’agosto del 2008 l’allora presidente Mikheil Saakashvili, ordinando al suo esercito di intervenire per porre fine ai bombardamenti di villaggi georgiani da parte delle forze separatiste ossete, offrì infatti il pretesto ai carri armati russi per invadere la Georgia. Oggi, a meno di una settimana dalla destituzione di Yanukovych del 22 febbraio e dalla nascita di un esecutivo ad interim presieduto dal premier Arseniy Yatsenyuk e dal presidente Oleksander Turchinov, Putin ha già inviato il primo contingente militare in Crimea, penisola che dal 1954 fa parte dell’Ucraina, violando la sovranità territoriale del paese.

Motivazione ufficiale, di quella che Kiev ha definito una grave provocazione e il preludio a un possibile conflitto armato tra Russia e Ucraina, “stabilizzare la situazione in Crimea e utilizzare tutte le possibilità disponibili per proteggere la popolazione russa locale da illegalità e violenza”. L’attività diplomatica internazionale – in particolare la dura reazione del presidente statunitense Obama che ha deliberato sanzioni economiche nei confronti di Mosca, il boicottaggio del G8 di Sochi e l’interruzione di tutti i legami militari con il Cremlino incluse le esercitazioni e le riunioni bilaterali – ha scongiurato per ora lo scoppio di una guerra.

Ciononostante a Simferopoli, il parlamento della Repubblica Autonoma Crimea, di concerto con le autorità russe, senza interpellare la Rada di Kiev, ha già indetto per il 16 marzo un referendum per chiedere la secessione dall’Ucraina e l’annessione alla Federazione Russa. A nulla sono valse le scomuniche espresse venerdì 7 marzo dal Consiglio straordinario dei 28 capi di stato e di Governo della Ue e dagli Stati Uniti che hanno definito illegittima la consultazione. La crisi di questi giorni tra i due paesi, la più grave nell’area post sovietica dal crollo dell’URSS, nasce dal successo di Euromaidan, la rivolta popolare che ha sconfitto il regime di Yanukovych, il quale nelle ultime settimane aveva assunto un volto sanguinario con l’uccisione di un centinaio di manifestanti.

Le dimostrazioni di Piazza dei mesi scorsi – che, pur avendo come epicentro Kiev, hanno interessato tutta l’Ucraina – sembrerebbero testimoniare la volontà degli ucraini di lasciarsi alle spalle l’epoca post-sovietica e di aprire una nuova fase: quella della rigenerazione morale. Questo ambizioso tentativo deve fare i conti al momento con due questioni: in primis, la volontà di Mosca di ostacolare un progetto che, se vittorioso, porrebbe la parola fine sull’Unione Euroasiatica e fornirebbe linfa vitale anche all’opposizione democratica russa; in secondo luogo, le difficoltà interne legate alla situazione economica del paese.

Affinché l’Ucraina possa vincere questa sfida occorre che Europa, Canada e Stati Uniti la sostengano finanziariamente con un piano mirato di prestiti e investimenti, e che la Comunità Internazionale garantisca con ogni mezzo la sua integralità territoriale ottemperando al memorandum di Budapest. Con quell’accordo, firmato il 5 dicembre 1994 nella capitale ungherese, l’Ucraina cedeva il suo arsenale nucleare in cambio della garanzia della tutela della sua sovranità e sicurezza da parte di Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti.

Se il Cremlino riuscisse infatti a creare un’enclave separatista in Crimea, ciò potrebbe innescare pericolosi effetti domino nell’est del paese. E quella che è stata finora la rivoluzione di un popolo contro un regime corrotto potrebbe trasformarsi in una vera e propria guerra civile qualora l’opera di destabilizzazione della Russia, attraverso provocazioni militari e disinformazione mediatica, avesse successo. Nel periodo della presidenza Putin, il giro di vite sulla stampa indipendente ha favorito il progressivo ritorno a metodi di propaganda neo-sovietica in linea con una lunga tradizione di manipolazioni e distorsioni della realtà.

Non è un caso che da qualche giorno, proprio nella Crimea occupata, le reti televisive ucraine Canale 5 e 1+1 siano state oscurate, sostituite da canali russi. La macchina ben oliata della disinformacija ha favorito la diffusione di notizie false come quella che dipinge i manifestanti del Maidan come fascisti e antisemiti, o quella secondo cui il nuovo governo ad interim avrebbe negato agli ucraini il diritto di parlare russo.

“L’Ucraina è in mano a estremisti e fascisti. Chiediamo aiuto ai fratelli russi perché ci vengano a liberare”. La rozzezza di certe manipolazioni farebbe sorridere se non fosse che la situazione in Crimea, che rischia di estendersi a tutto il paese, è davvero drammatica. La verruca sul naso della Russia – così Potemkin chiamava la Crimea – è tornata a fare male. Auguriamoci non sia il preludio a una Nuova Guerra Fredda che soffochi nel sangue le aspirazioni di libertà, pace e democrazia del popolo ucraino.

L’autore, Massimiliano Di Pasquale, è membro dell’AISU, Associazione Italiana di Studi Ucraini. Autore di “Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta” (Il Sirente). Lo scorso 5 Febbraio 2014 è stato relatore alla tavola rotonda ‘Ucraina Quo Vadis?’ organizzata dall’ISPI.

-

UCRAINA: Cosa sta succedendo a Kiev? Intervista a Max Di Pasquale

| East Journal | Sabato 22 febbraio 2014 | Pietro Rizzi |

Cosa sta succedendo a Kyiv ed in Ucraina? Quali prospettive? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Di Pasquale, esperto di Ucraina, autore di Ucraina terra di confine e collaboratore di EastJournal. (altro…)

Cosa sta succedendo a Kyiv ed in Ucraina? Quali prospettive? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Di Pasquale, esperto di Ucraina, autore di Ucraina terra di confine e collaboratore di EastJournal. (altro…) -

Ucraina, nazisti o nazionalisti? Viaggio nell’arcipelago del radicalismo

| La Stampa | Sabato 22 febbraio 2014 | Anna Zafesova |

A 55 anni dalla morte Stepan Bandera continua a spaccare il Paese. Per i russi è un ammiratore di Hitler che sta ispirando i manifestanti

A 55 anni dalla morte Stepan Bandera continua a spaccare il Paese. Per i russi è un ammiratore di Hitler che sta ispirando i manifestantiTra l’infinità di simboli e bandiere che sommergono il Maidan ogni tanto fa capolino il ritratto di un uomo dalla alta fronte stempiata, i tratti sottili e lo sguardo infuocato. Per molti è un volto sconosciuto, per altri un’icona, per altri ancora la prova che a muovere la protesta ucraina sono le forze più oscure della sua storia. 55 anni dopo la sua morte, avvelenato da uno spray al cianuro spruzzato da un agente del Kgb in piena Monaco, Stepan Bandera, leader dei nazionalisti ucraini, continua a spaccare in due il suo Paese. Per i russi, e per alcuni commentatori occidentali, la sua presenza in forma di ritratto è il segno che sul Maidan si consuma una vendetta storica contro la Russia, e che i militanti della piazza che oggi riesumano la sua immagine sono “nazisti”. (altro…)

-

Ucraina terra di confine: un libro per scoprire l’Europa sconosciuta

| Corso Italia News | Venerdì 21 febbraio 2014 | Simona Ciniglio |

Gli eventi ucraini di questi giorni riempiono di apprensione noi e i numerosi cittadini ucraini residenti in Campania. La situazione è ancora critica, in attesa che il primo ministro Yanukovic, personaggio che si è dimostrato inaffidabile, accetti e dia prova di un reale accordo per riportare la calma.

Gli eventi ucraini di questi giorni riempiono di apprensione noi e i numerosi cittadini ucraini residenti in Campania. La situazione è ancora critica, in attesa che il primo ministro Yanukovic, personaggio che si è dimostrato inaffidabile, accetti e dia prova di un reale accordo per riportare la calma.

L’Ucraina, non dimentichiamolo, è il più grande Stato europeo per estensione (se si esclude la Russia), la cui identità – europea o asiatica – è sempre in discussione. Con quasi cinquanta milioni di abitanti, ricco di risorse anche naturali, l’Ucraina si trova geopoliticamente in una posizione delicatissima tra l’area di influenza europea e quella russa. (altro…) -

Ve la do io la vera Ucraina

| Il Messaggero | Lunedì 13 gennaio 2013 | Elisabetta Marsigli |

Il fascino per una terra lontana può rimanere un sogno, ma per Massimiliano Di Pasquale si è trasformato in realtà. Fotogiornalista e scrittore freelance, Di Pasquale ha fatto dell’Ucraina una vera passione e, dopo aver scritto di politica internazionale e cultura su diversi quotidiani nazionali, nel 2007, grazie all’intervista con l’allora Presidente ucraino Viktor Yushchenko, inizia un approfondimento culturale e sociale del paese dei cosacchi.

Il fascino per una terra lontana può rimanere un sogno, ma per Massimiliano Di Pasquale si è trasformato in realtà. Fotogiornalista e scrittore freelance, Di Pasquale ha fatto dell’Ucraina una vera passione e, dopo aver scritto di politica internazionale e cultura su diversi quotidiani nazionali, nel 2007, grazie all’intervista con l’allora Presidente ucraino Viktor Yushchenko, inizia un approfondimento culturale e sociale del paese dei cosacchi.

(altro…) -

Colazione con Massimiliano Di Pasquale, fotogiornalista esperto di Ucraina

| Alibionline | Giovedì 12 dicembre 2013 | Saul Stucchi |

“Ukraïna tse Ukraïna!” L’Ucraina è Ucraina! Ricordate il simpatico spot che a metà degli anni Novanta reclamizzava il nuovo atlante geografico venduto a fascicoli settimanali con Il Corriere della Sera? Al cosmonauta atterrato in mezzo al suo pollaio, la contadina ucraina teneva una rapida lezione di geografia per aggiornarlo degli epocali cambiamenti avvenuti durante la sua missione nello spazio. “Ne sono successe di cose negli ultimi anni” diceva lo speaker. E non hanno smesso di succedere, vien da dire osservando (da lontano) quanto sta accadendo in queste settimane a Kiev, capitale dell’Ucraina. (altro…)

-

Prima delle badanti, c’era Hollywood – L’Ucraina segreta dai cosacchi alla Ceka

| La Stampa | Mercoledì 25 novembre 2013 | Anna Zafesova |

Massimiliano Di Pasquale scrive il primo racconto in italiano di una terra vicina quanto sconosciuta: “Ucraina terra di confine” è un diario di viaggio che fa parlare i ricordi e le storie delle persone incontrate. (altro…)

Massimiliano Di Pasquale scrive il primo racconto in italiano di una terra vicina quanto sconosciuta: “Ucraina terra di confine” è un diario di viaggio che fa parlare i ricordi e le storie delle persone incontrate. (altro…) -

2012 — libri dell’anno, libri mancati, libri sbagliati, libri recuperati…

| Porto Franco | Venerdì 28 dicembre 2012 | Gianfranco Franchi |

Un franco 2012. Libri dell’anno:

- Umberto Roberto, “Roma Capta. Il Sacco della città dai Galli ai Lanzichenecchi”, Laterza. Un grande libro di storia, scritto per raccontare che l’eternità di Roma è terminata da un pezzo. È finito tutto nella metà del V secolo dopo Cristo: nel sangue e nella miseria. Roberto ha pizzicato uno dei veri rimossi della nostra cultura: l’ammissione della lontana morte di Roma, spogliata di tutto, tradita e abbandonata.

- Emanuele Trevi, “Qualcosa di scritto”, Ponte alle Grazie. Uno strano e seducente anfibio, metà tributo a Pasolini, metà memoir, metà romanzo iniziatico, metà grande saggio su “Petrolio”. Un libro veramente potente.

- Tommaso Giagni, “L’estraneo”, Einaudi. Un esordio tosto e promettente: un libro intriso di Zeitgeist; una leale rappresentazione del degrado e del collasso della civiltà romana moderna, a uno sbuffo dagli anni Zero.

- Jean Echenoz, “Lampi”, Adelphi. Grande opera d’arte. Biografia lirica e ispirata del misconosciuto e talentuoso Nikola Tesla, spirito slavo e nobile, generoso e mezzo matto. Un vero libro adelphi.

- Jáchym Topol, “L’officina del diavolo”, Zandonai. Grottesco, cinico, originale: romanzo del borgo di Terezín, del martirio della civiltà e della verità per mano dei totalitarismi, della speculazione sui genocidi.

- Colette, “Prigioni e paradisi”, Del Vecchio. Insperata, riuscita prima edizione italiana di questo libro di frammenti e prose brevi della scrittrice francese. Una lezione di stile, di letterarietà e di sensualità.

- Vasile Ernu, “Gli ultimi eretici dell’impero”, Hacca. Fascinosa integrazione dell’opera prima dello scrittore e filosofo rumeno, “Nato in Urss”, è una meditazione sul socialismo sovietico, sui gulag, sulla libertà d’espressione, sul futuro della civiltà. Molto coraggioso.

- Massimiliano Di Pasquale, “Ucraina terra di frontiera”, Il Sirente. È il libro di una vita: un intelligente e consapevole atto d’amore di un letterato italiano appassionato di cultura ucraina – vero ponte pop tra l’Italia e l’Ucraina. Forse l’unico.

- Diego Zandel, “Essere Bob Lang”, Hacca. Spiazzante romanzo metaletterario dello scrittore fiumano-romano Diego Zandel, filelleno, lettore forte, erede di Fulvio Tomizza. Divertissement molto snob.

- Watt Magazine, numero zero.cinque. Perché è forse la massima espressione dell’arte di Maurizio Ceccato: prima di essere libro-rivista, raccolta di racconti illustrata o raccolta di illustrazioni raccontate, Watt è un Ceccato. E Ceccato è il massimo.

Libro più sbagliato dell’anno: Tommaso Pincio, “Pulp Roma”, Il Saggiatore. Il primo libro completamente sbagliato di Tommaso Pincio: improbabile, marginale, male assemblato: indegno di lui. Un errore inatteso. È proprio brutto.

Capolavoro mancato: Emanuel Carrère, “Limonov”, Adelphi. Biografia romanzata di uno scrittore che aveva già romanzato la sua vita in tutti i suoi (molti) libri, sin dagli esordi, poteva essere una grande satira di Limonov, e dei Limonov, e una potente lezione di storia russa contemporanea, con incursioni nelle orgogliose ferite dei Balcani, à la Babsi Jones: invece Carrère si è preso molto sul serio, forte forse della consapevolezza che Limonov, in Europa, è veramente sconosciuto. E così ha sbagliato libro. Questo è un buon libro, ma è per i tanti neofiti di Limonov. Per tutti gli altri, è un discreto bignami, con qualche improbabile deriva ombelicale carrèra.

Letture rinviate: 1. Filippo Tuena, “Stranieri alla terra” [Nutrimenti, 2012]. La ragione è che punto all’operaomnia, entro due anni. 2. John Cheever, “Racconti” [Feltrinelli, 2012]. Stesso discorso, ma vorrei comunque leggerlo prima in lingua originale. 3. John Edward Williams, “Stoner” [Fazi, 2012]. Immagino possa piacermi molto, ma non è il periodo giusto. Magari tra qualche anno.

Sito letterario dell’anno: Flanerì. http://www.flaneri.com/ – sempre intelligente, particolarmente ordinato, piacevolmente frontale, piuttosto equilibrato: praticamente uno dei pochi siti letterari italiani credibili, in assoluto. Onestamente, una delle pochissime nuove proposte degne di nota, in quest’ultimo triennio caotico, fiacco e molto cialtrone. Tifo Flanerì.

Altre cose franche. Recuperi [italiani] dell’anno. 1. Fulvio Tomizza, “Il sogno dalmata”, Mondadori, 2001. 2. Babsi Jones, “Sappiano le mie parole di sangue”, Rizzoli, 2007. 3. Fulvio Tomizza, “Materada”, Mondadori, 1960. 4. Tommaso Pincio, “Hotel a zero stelle”, Laterza, 2011. 5. Ornela Vorpsi, “Il paese dove non si muore mai”, Einaudi, 2005.

Recuperi [stranieri] dell’anno. 1. Patrick Leigh Fermor, “Mani”, Adelphi, 2006. 2. Dimitri Obolensky, “Il commonwealth bizantino”, Laterza, 1974. 3. Dragan Velikić, “Via Pola”, Zandonai, 2009. 4. Robert Mantran [a cura di], “Storia dell’impero ottomano”, Argo, 2000. 5. Agostino Pertusi [a cura di], “La caduta di Costantinopoli”, Fondazione Valla, 1976. 6. Nicholas Valentine Riasanovsky, “Storia della Russia”, Bompiani, 7. David Foster Wallace, “Il tennis come esperienza religiosa”, oggi in Einaudi, 2012.

Lettura critica fondamentale, in assoluto: “Narratori degli Anni Zero” di Andrea Cortellessa, Ponte Sisto, 2012, 650 pagine. E via andare.

-

Ucraina terra di confine. Intervista a Massimiliano Di Pasquale

| Welfare Cremona Network | Lunedì 25 giugno 2012 | Alessandra Boga |

Poco l’Europa occidentale sa dell’Ucraina, questa repubblica dell’ex URSS, che tra l’altro è il più grande Paese d’Europa per estensione geografica; ma Massimiliano Di Pasquale, classe 1969, fotoreporter e scrittore pesarese, nel suo “diario di viaggio”Ucraina. Terra di confine, edito da Il Sirente, ci dà un quadro complessivo e affascinante di questa terra ancora prigioniera ai nostri occhi del grigiore post-sovietico, e che tuttavia è ricca di vita, storia e di cultura proprie, che il comunismo ha cercato di assimilare e soffocare.

Allora, Massimiliano, partiamo dal titolo del tuo libro: perché la definizione dell’Ucraina come “terra di confine”?

Premesso che non è mai facile scegliere il titolo di un libro, visto che dovrebbe sintetizzare i tanti temi trattati al suo interno, ritengo che Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta enfatizzi due concetti che mi stanno particolarmente a cuore perché costituiscono un filo rosso che unisce tutti i capitoli. Il primo è l’idea che l’Ucraina è tuttora una terra di confine dato che al suo interno si incontrano/scontrano culture diverse e visioni geopolitiche contrastanti. L’eterno oscillare tra Est e Ovest, tra Russia e UE, che ha caratterizzato storicamente questa terra e continua a caratterizzarla ancora oggi dice di un paese sicuramente europeo, perché europee sono le sue radici, ma di “confine”. Il secondo è che nonostante l’Ucraina sia il paese più esteso dell’Europa molte persone ancora la confondono con la Russia o la associano a una stereotipata immagine di grigiore post-sovietico. Il libro nasce anche per combattere questi stereotipi.

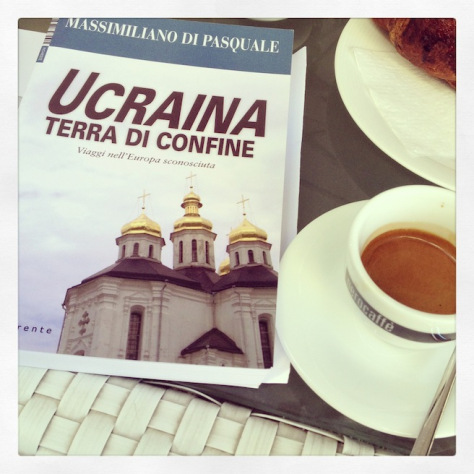

Che chiesa è quella bellissima dalle cupole dorate ritratta sulla copertina del libro?

È la Chiesa di Santa Caterina di Chernihiv, città a circa 100 km da Kyiv. Fu fondata da un colonnello cosacco nel 18° secolo in segno di gratitudine per la vittoria conseguita contro i Turchi. Sorge sotto il Val, la cittadella che costituiva il nucleo centrale dell’antica Chernihiv. Le sue cinque cupole dorate, che luccicano in lontananza, danno il benvenuto a chi arriva qui venendo dalla capitale.

Cos’è rimasto dell’epoca comunista in Ucraina, e puoi dirci se gli ucraini si sentono vicini all’Occidente?

Sono tante le eredità dell’epoca comunista che gravano tuttora sull’Ucraina. Alcune di carattere puramente estetico, come gli edifici in stile costruttivista o le statue di Lenin presenti nell’Ucraina centrale e orientale, altre più profonde, di carattere antropologico che continuano a permeare la mentalità di molte persone, rappresentando a tutti gli effetti un freno all’emancipazione e alla modernizzazione del paese. Ciò detto, la coscienza europea e il senso di appartenenza al mondo occidentale si stanno sempre più diffondendo nelle città dell’Ovest di ascendenza polacco-lituana-asburgica e più in generale, un po’ in tutto il paese, tra le nuove generazioni.

Una delle città più caratteristiche dell’Ucraina è Leopoli: perché è cosi importante?

Leopoli è forse l’unica città in cui la transizione dall’Ucraina post-sovietica all’Ucraina europea è già avvenuta. Prova ne è l’efficienza dei servizi che non ha eguali nel resto del paese. Ovviamente ci sono delle precise motivazioni di ordine storico-culturale che spiegano questa ‘eccezionale diversità’. In primis la legacypolacco-asburgica e l’impermeabilità o quasi – impermeabilità della Galizia al processo di russificazione-sovietizzazione, che ha interessato questa regione nel secondo dopoguerra. Come scrivo in un passo del libro “chi si avventurasse a Lviv alla ricerca di scampoli di Unione Sovietica rimarrebbe profondamente deluso”.

Quali culture e popolazioni hanno convissuto nei secoli in Ucraina?

Davvero tante: armeni, greci, russi, serbi, tatari, ebrei… Storicamente si parte dagli Sciti, popolazione nomade precristiana della steppa tra il Don e il Dnipro fino ad arrivare alle comunità italiane di Kerch in Crimea nell’800. Leopoli, Odessa e Chernivtsi sono forse le città più rappresentative di questo eccezionale melting pot. Proprio a Chernivtsi, dove tra l’altro nacquero gli scrittori Gregor Von Rezzori e Paul Celan, ancora oggi convivono ben sessantacinque diverse nazionalità!

Quali sono i personaggi storici e della cultura più rappresentativi dell’Ucraina e di cui anche l’Europa è debitrice?

L’Ucraina è un paese complesso e stratificato con una grande tradizione culturale per cui non è facile rispondere a questa domanda. Se limitiamo il discorso solo agli intellettuali di lingua e cultura ucraina farei tre nomi su tutti: Taras Shevchenko, Ivan Franko e Lesya Ukrayinka. Ciò che li accomuna, pur nella diversità dei percorsi, è l’avere fatto conoscere attraverso la letteratura il loro paese, cercando di ancorarlo alle avanguardie culturali dell’epoca. Taras Shevchenko, poeta ed eroe nazionale, è unanimemente considerato uno degli esponenti più autorevoli del romanticismo europeo.

Cos’è stata la tragedia dell’Holodomor?

Nel terribile biennio 1932-1933 l’Ucraina – come testimoniano anche i dispacci inviati a Roma da Sergio Gradenigo, console italiano nell’allora capitale Kharkiv – fu colpita da una ‘carestia artificiale’ pianificata dal regime stalinista per collettivizzare le campagne sterminando i kulaki (piccoli proprietari terrieri) e l’intellighenzia nazionale. Il termine ucraino Holodomor, che significa morte per fame, è composto di due parole holod – carestia, fame – e moryty – uccidere. Questo vero e proprio genocidio, occultato anche grazie alla complicità dell’Occidente, venne alla luce solo cinquant’anni più tardi per la pressante opera di sensibilizzazione della Diaspora ucraina. Nel 1986, con l’uscita del libro The Harvest of Sorrow dello storico americano Robert Conquest, il grande pubblico e le cerchie governative occidentali vennero a conoscenza di questa terribile tragedia.

In Ucraina è avvenuto un altro sterminio sconosciuto, il “genocidio dei Tatari”: di che cosa si tratta?

Quella dei tatari, così come quella che aveva interessato due anni prima, nel 1942, la comunità italiana di Kerch, è una delle tante tragedie sconosciute dello stalinismo. Con il decreto n. GKO5859 firmato da Josif Stalin l’11 maggio 1944 – un documento riservato venuto alla luce recentemente dall’archivio del KGB – il dittatore georgiano dà inizio alla seconda fase della pulizia etnica della Crimea. I metodi usati sono più o meno gli stessi adottati undici anni prima nei confronti dei contadini ucraini durante la Grande Carestia del ’32-’33. L’unica differenza rispetto al Holodomor è la rapidità con cui si consuma questa seconda tragedia. Nel corso di un solo giorno, il 18 maggio 1944, senza alcun preavviso, donne, bambini e anziani vengono gettati fuori dalle loro dimore, caricati su dei camion e condotti alla più vicina stazione ferroviaria. Accatastati come bestie dentro vagoni merci, sono spediti in Asia Centrale, sugli Urali e nelle aree più remote dell’URSS. Quasi la metà dei deportati – si parla di cifre intorno al 46% – non giungerà mai a destinazione. Falcidiati da fame, sete e malattie, moriranno lungo il tragitto.

Com’è nata la Rivoluzione Arancione?

La Rivoluzione Arancione nasce come risposta ai brogli elettorali nelle elezioni presidenziali del novembre 2004, in cui si confrontavano il candidato dell’opposizione Viktor Yushchenko e l’attuale presidente Viktor Yanukovych, sponsorizzato dal Cremlino e dal presidente uscente Leonid Kuchma. Sul Maidan Nezalezhnosti di Kyiv una popolazione composita, fatta di studenti, professionisti, preti uniati e ortodossi, manifestava pacificamente per la democrazia chiedendo la ripetizione del voto. Il 3 dicembre la Corte Suprema Ucraina accolse la tesi del candidato dell’opposizione Yushchenko e annullò la consultazione del 21 novembre ordinando la ripetizione del ballottaggio per il 26 dicembre. Yushchenko vinse, fu eletto Presidente e si aprì una nuova stagione carica di aspettative in parte purtroppo disattese.

Perché a tuo avviso la stagione arancione non ha prodotto i cambiamenti che la gente si aspettava?

Le motivazioni alla base del parziale fallimento della Rivoluzione Arancione, dico parziale perché comunque quella stagione è stata caratterizzata da libertà di stampa, pluralismo ed elezioni trasparenti – è ovviamente oggetto di dispute e studi tra gli storici.

Sicuramente Viktor Yushchenko si è rivelato un presidente debole, che non è riuscito a imprimere il necessario cambio di marcia per rigenerare moralmente ed economicamente il Paese.

Dovessi evidenziare tre cause su tutte citerei l’accesa rivalità con l’ex alleata Yulia Tymoshenko, il perimetro costituzionale, voluto dall’ex Presidente Kuchma come conditio sine qua non per la ripetizione del voto, che ha limitato fortemente i poteri di Yushchenko una volta in carica e last but not least l’incapacità del Presidente di scegliersi consiglieri leali e capaci. -

I luoghi di Schulz

| L’indice di libri del mese | Sabato 1 dicembre 2012 | Donatella Sasso |

La passione per un luogo, per una lingua, per un’atmosfera sospesa fra sapori e colori nasce come un’amicizia e forse anche come un amore. Un incontro propizio, che non si esaurisce nello spazio di qualche suggestione, ma che impone a gran voce di essere approfondito, investigato, compreso. Massimiliano Di Pasquale, fotogiornalista e scrittore freelance, viaggia per la prima volta in Ucraina nel 2004. È la curiosità a chiamarlo, ma sarà solo l’inizio di numerose altre spedizioni in terra di confine, perché Ucraina significa proprio questo: confine. Terra di mezzo e di conquista, contesa tra Russia, regno di Polonia, granducato di Lituania, imperi asburgico e sovietico, è spesso stata confusa, attribuita ad altri mondi e ad altri destini nazionali. Che Gogol’ e Bulgakov siano originari di li non è dato universalmente acquisito, che in Ucraina non si parli solo il russo, ma anche l’ucraino, idioma autonomo più simile alle lingue slave del Sud che al russo, non sempre si rammenta.

La passione per un luogo, per una lingua, per un’atmosfera sospesa fra sapori e colori nasce come un’amicizia e forse anche come un amore. Un incontro propizio, che non si esaurisce nello spazio di qualche suggestione, ma che impone a gran voce di essere approfondito, investigato, compreso. Massimiliano Di Pasquale, fotogiornalista e scrittore freelance, viaggia per la prima volta in Ucraina nel 2004. È la curiosità a chiamarlo, ma sarà solo l’inizio di numerose altre spedizioni in terra di confine, perché Ucraina significa proprio questo: confine. Terra di mezzo e di conquista, contesa tra Russia, regno di Polonia, granducato di Lituania, imperi asburgico e sovietico, è spesso stata confusa, attribuita ad altri mondi e ad altri destini nazionali. Che Gogol’ e Bulgakov siano originari di li non è dato universalmente acquisito, che in Ucraina non si parli solo il russo, ma anche l’ucraino, idioma autonomo più simile alle lingue slave del Sud che al russo, non sempre si rammenta.Ed è proprio su questo equivoco di indeterminatezza che si sono giocate, in passato come oggi, rivendicazioni di autonomia e pretese egemoniche provenienti da lontano. La rivoluzione arancione del 2004 con la vittoria di Yushchenko aveva indotto a pensare a una democratizzazione del paese e a un avvicinamento all’Europa e alle sue istituzioni. La Speranza è durata poco, il presidente è stato soppiantato da Yanukovych, alleato della Russia di Putin è grande sconfitto nel 2004, che alle elezioni del 2010 ha conquistato il potere consumando le proprie rivincite. In primo luogo con il processo per abuso di potere e la condanna all’ex premier Yulia Tymoshenko, un processo definito a livello locale e internazionale “politico”, privo di garanzie e con gravi violazioni dei diritti umani. Di Pasquale tratta anche di questo, ma non offre ne un saggio di storia, ne una riflessione politica. Le sue sono impressioni di viaggio, ricerche e scoperte che si scambiano cronologicamente l’ordine di apparizione, incontri fugaci e lunghe interviste con scrittori, giornalisti e imprenditori, notti in hotel fatiscenti, ma fascinosi, viaggi in marshrutky, minibus per il trasporto pubblico, lenti e obsoleti. Ogni capitolo è dedicato a una città, da ovest verso est e ritorno. Ne esce il ritratto di un paese ammaliante: alle architetture mitteleuropee di Leopoli si alternano le grigie periferie nel perfetto stile del realismo socialista, Bruno Schulz e Vasily Grossman mostrano i luoghi delle loro scritture, le note gastronomiche sanno di Oriente, le cupole delle chiese ortodosse sono dorate.

Come in altri paesi dell’ex Unione Sovietica, anche qui le contrapposizioni politiche e culturali si muovono spesso sui recupero o sull’occultamento di avvenimenti storici, miti fondatori ed eroi contesi. E l’Ucraina gronda storia da ogni zolla di terra. Di Pasquale rievoca i movimenti autonomisti dell’Ottocento, la tragedia dello Holodomor, la carestia indotta da Stalin negli anni trenta, le occupazioni nazista e sovietica, la Shoah, Chernobyl. L’Ucraina è tutto questo: dolore, poteri forti concentrati in poche mani, povertà diffusa, ma soprattutto terra da scoprire, estremo lembo d’Europa che chiede di essere riconosciuto.

-

“Ucraina, Terra di Confine. Viaggi nell’Europa Sconosciuta” di Massimiliano Di Pasquale

| Ucraina Cisalpina (con l’accento sulla i) | Mercoledì, 24 ottobre 2012 | Gabriele Papalia |

Ucraina terra di confine o Ucraine terre di confine?

Ucraina terra di confine o Ucraine terre di confine? Questo è ciò che mi è venuto in mente finendo il bel libro di Massimiliano Di Pasquale.

Un libro che è resoconto di viaggio, dichiarazione di amore e di speranza verso il paese “maledetto dalla steppa”: un’opera che svela realtà, vite e destini inediti all’interno di quel paese conosciuto ad occidente come Ucraina.

Chi pensa all’Ucraina in genere ha in mente la Russia, facendo un paragone inesatto e fuorviante ma inevitabile, dato che in questo modo il paese ci è sempre stato rappresentato dalla televisione generalista e dall’istruzione obbligatoria.

E questo ha fatto apparire l’Ucraina come un eterno stato periferico, una terra “appartenente al confine” russo, una porzione geografica senz’anima con qualche città famosa perché orbitante intorno al mondo dei grandi russi.Ma che paese è l’Ucraina?

Ce lo racconta Di Pasquale con i suoi appunti tracciati nel corso di questi anni a bordo di mashrutke sgangherate (i mitici pulmini che fanno da taxi nei paesi dell’ex URSS), treni che per l’atmosfera ricordano tempi andati (solo per noi occidentali) con gente accogliente e talora imprevedibile, in hotel dal gusto mittleuropeo dell’Ucraina occidentale fino agli alberghi più insperati e “squallidamente sublimi” diDnipropetrovsk e qualche altra città che puzza di carbone e acciaio.

Per chi ha visitato questi posti – ma anche per chi non lo ha mai fatto – sembrerà di entrare nel vivo della scena di questi racconti di viaggio.Dopo la lettura di “Ucraina Terra di Confine”, a molti verrà voglia di visitare questo paese; i profani si stupiranno di quanta cultura, civiltà, bellezza e profondità sia parte integrante del popolo ucraino. Ma anche di quante tragedie e di quanti destini di vita siano stati dimenticati, opportunamente celati all’Europa e talora anche all’Ucraina stessa da parte dell’ingombrante e parziale propaganda russa.

Ucraina terra di confini: soprattutto mentali

L’Ucraina è Europa ma per alcuni è ancora troppo lontana, troppo inesplorata, troppo “ma una volta questa parte del mondo apparteneva all’Unione Sovietica”: geograficamente conquistata con violenza dai russi – lo si dovrebbe ammettere senza difficoltà al giorno d’oggi – questo confine mentale di equiparare Russi e Ucraina, non è ancora stato superato.

E allora leggendo e meditando intorno a questo paese, ci si pone delle domande anche sulla propria identità: che cos’è Europa, dov’è il confine? Dove inizia e quando finisce? Che cos’è che determina il territorio comune tra noi e l’Ucraina?

L’autore implicitamente ci dà la risposta portando alla conoscenza, per chi è digiuno di questi luoghi, che un tempo Lviv fu anche Leopoli e Lemberg sotto il dominio asburgico, e italiani e armeni erano soliti visitare e abitare queste terre; che città comeLutsk e Kamyanets Podilsky godevano del Diritto di Magdeburgo ma anche della benedizione del Pontefice di Roma e per secoli territorio conteso tra regnanti polacchi all’ultima frontiera col nemico ottomano.

Permangono però molte cose in Ucraina che non appaiono “europee” e hanno più il gusto mistico estremista che, in alcuni casi, contraddistingue certi modi di pensare slavo orientali: dal movimento di Asgarda, efficacemente riportato dall’autore, all’uso inutilmente autoritario delle istituzioni governative e dei portinai degli alberghi ai proclami continui che ogni cosa è “nasha” (nostra): nasha piva (nostra birra), nasha Ucraina, nasha stranà (nostro paese).

E però a Lviv non si respira l’aria autoritaria di Mosca ma nemmeno a Donetsk.

Donetsk non si sente Russia e questo è ribadito da Di Pasquale, sebbene i legami tra questa città del Donbas e la Federazione Russa siano tradizionalmente e culturalmente molto stretti.

Ucraina come confine tra due realtà ed entità culturali (una occidentale, mittleuropea e l’altra russa e ortodossa): è un paese ibrido, come un colore mischiato che parte da colori puri e si dissolve in sfumature del tutto particolari.

A questo è dovuto l’innegabile fascino di questo paese: di non essere monotono e predeterminato.

Si rischia il manicomio ad affrontare tematiche identitarie su questo paese ma senz’altro si può dire che Massimiliano abbia colto il punto essenziale della questione identitaria di questo popolo:il popolo ucraino è “contaminato” nel bene e nel male

Ucraina terra invasa, terra di convivenza pacifica ma anche di massacri, terra liberata e da liberare, terra inquinata dal nucleare e dalle fabbriche del suo lato orientale.

Una contaminazione chiara e resa evidente nelle pagine del libro attraverso diversi aspetti su cui l’autore si focalizza: la letteratura, l’architettura e le etnie che in questa terra abitano, hanno abitato il suolo ucraino e l’hanno indelebilmente condizionato.

Ebrei, tedeschi, armeni, ucraini, polacchi, ungheresi, sciti, russi, tatari, genovesi, caucasici: tutti a loro modo hanno contribuito alla formazione di quello che è il più grande paese di Europa per estensione geografica.

Di Pasquale rende onore alle vittime del disastro di Chornobyl, l’ultima (e maledetta) contaminazione di questa terra, il lascito più terribile che l’URSS abbia mai potuto trasmetterci.Creazione che risveglia dall’oblio e che ci avvicina a un popolo.

Chi è digiuno della storia di questo paese troverà modo di comprendere meglio il complessissimo mosaico di cui si compone questa terra.

Il libro di Di Pasquale è anche un modo per non dimenticare le tragedie del popolo ucraino (e lo fa sapientemente, in modo da non incorrere nel rischio di raffigurare l’Ucraina come un paese vittimista che si piange sempre addosso e parla solo delle sue disgrazie).

Tra le tragedie del passato di cui si parla – e che è comunque d’obbligo citarle – non c’è solamente quella del popolo ucraino (holodomor) e del popolo ebraico ma anche quella dei tatari e degli italiani di Crimea avvenuta ai tempi di Stalin.

Anche la Crimea, infatti, è Ucraina e confine dell’Europa soprattutto per un motivo: si possono trattare le tematiche della deportazione dei tatari e degli italiani di Crimea dal momento in cui la penisola è controllata e gestita da Kiev e non da Mosca.

Difficilmente sarebbero state possibili delle indagini così approfondite se la Crimea al giorno d’oggi fosse appartenuta ai russi (a loro è dovuta la conquista di questa penisola, un tempo appartenuta ai Khan di Crimea), assai poco inclini ai mea culpa.

Viene riportato anche come la penisola resta contesa tra una diaspora riappropriatasi della sua patria e una parte di Russia di stampo bellicista che la rivorrebbe territorio coloniale panrusso (nasha).

La presenza del popolo ucraino e la proprietà odierna della penisola a Kiev, fortunatamente, non permette la realizzazione di questa scemenza.Un omaggio all’ucrainicità

Di Pasquale non nasconde le sue passioni nella narrazione: la giusta attenzione dedicata alle belle ragazze del luogo, il suo interesse per il folclore e i costumi della gente locale, lo strano gusto estetico – da me condiviso – per le orrorifiche architetture sovietiche di molte città.

Con la sua predilezione per il mondo della letteratura poi, viene resa giustizia a poeti ed intellettuali nazionali come Ivan Franko, Anna Ahmatova, Lesya Ukrayinka, Taras Shevchenko e altri autori importanti ma a noi poco conosciuti (uno su tutti l’ebreo Bruno Schulz).

Vengono esaminati in modo del tutto particolare i luoghi sacri dell’ortodossia come ilavra di Pochayiv e Kyiv (Kiev) e a queste tematiche impegnate ci sono sempre degli agevoli intermezzi in cui l’autore fa le sue considerazioni, suda, si irrita per i prezzi esagerati dei taxi e contratta o si riposa assaporando i gustosi ed eccellenti cibi ucraini, tatari e georgiani.

Massimiliano Di Pasquale ha reso omaggio e onore, con il suo libro, al popolo ucraino ma anche a noi italiani: agli ucraini ha dato una carta in mano per essere capiti e rispettati, ad essere considerati come un popolo di una nazione a tutti gli effetti, con una loro storia, una loro lingua e una loro peculiare visione del mondo distinta dai vicini di casa (siano essi russi, polacchi o rumeni).

Così poco si è voluto far sapere di questa parte del mondo in cui è l’Ucraina che ogni pubblicazione divulgativa, per la nostra società, è come una manna dal cielo per tutti noi.

Agli italiani, invece, con questa pubblicazione viene data la possibilità di uscire dai soliti luoghi comuni che su questo paese abbondano e sono sempre gli stessi (inutile elencarli, il lettore gli ha già nella sua testa).

Consiglio a tutti questa lettura per comprendere meglio l’Ucraina, un paese che ha grandissima importanza per l’Europa tutta: dal punto di vista culturale nonché geopolitico (e quest’ultimo punto è assai chiarito da Di Pasquale in alcune sezioni dedicate alla politica ucraina contemporanea).

Quello che però mi affascina di più dell’opera del giornalista pesarese è come, in modo divertente, intelligente e appassionante, sia stato in grado di portare a far comprendere al lettore cosa significhi trovarsi in una terra irrisolta che è al tempo stesso un confine culturale e territoriale.

l’Ucraina contiene due anime ma vuole essere un unita e indipendente in una Europa rispettosa e che tuteli la sua caleidoscopica sovranità e identità nazionale: occidentale, cattolica, middeleuropea, slava orientale, ortodossa, ucrainofona, russofona, tatara, ungherese…..Mi fermo qui, sarebbe inutile continuare: a voi il piacere di assaporare la lettura di questo meraviglioso e indispensabile libro per una più agevole comprensione di questo grande e intricato paese che è l’Ucraina!

-

“Ucraina terra di confine”, il nuovo viaggio di Massimiliano Di Pasquale

| affaritaliani.it | Venerdì 14 settembre 2012 |

Leggendo Ucraina terra di confine. Viaggi nell’Europa sconosciuta di Massimiliano Di Pasquale – scrive Oxana Pachlovska, docente di Ucrainistica all’Università “La Sapienza” di Roma – mi venivano sempre in mente certe figure storiche più o meno note degli instancabili viaggiatori italiani grazie ai quali noi abbiamo resoconti affascinanti dell’Est europeo o dell’Asia. In quei racconti di diversi Marco Polo degni di miglior fortuna ci potevano essere inesattezze o incompletezze, ma non mancava mai la volontà sincera di capire l’Altro, di instaurare con lui un dialogo.

Lo spirito che informa Di Pasquale – che fa propria la lezione di grandi narratori di viaggio come Chatwin, Kapuściński e Terzani – scrive ancora Pachlovska è quello di “un Marco Polo modernizzato che non manca mai di stupirci in questa sua opera disinvolta e accattivante, sempre lontana come non mai dalla banalità di tante guide turistiche che vanno per la maggiore”.

Il testo, intriso di rimandi letterari, di discorsi con personaggi noti e anonimi, di interviste e mere chiacchiere coi passanti, è un patchwork fascinoso capace di restituire la cifra ’sincopata’ di un paese poliedrico e dalle infinite sfaccettature. L’Ucraina raccontata dall’autore in un libro impreziosito da un inserto fotografico di ben 16 pagine curato dallo stesso Di Pasquale, è un paese nuovo e dinamico che tra accelerazione e fermate, stop and go, sta cercando, non senza difficoltà, di lasciarsi alle spalle la patina brumosa del post-totalitarismo per diventare soggetto della Storia.

-

Perché non si produce più petrolio

| Pino Buongiorno The Globalist | Venerdì 6 giugno 2008 | Pino Buongiorno |

Flash dal mondo del petrolio. A San Paolo del Brasile la compagnia statale Petrobras annuncia di aver scoperto un immenso giacimento di greggio a 7mila metri di profondità, nel bacino Santos, con un potenziale, tutto da verificare, di 33 miliardi di barili. Tanto quanto basterebbe per fare entrare il Brasile nel club dei 10 maggiori esportatori di energia al mondo.

Flash dal mondo del petrolio. A San Paolo del Brasile la compagnia statale Petrobras annuncia di aver scoperto un immenso giacimento di greggio a 7mila metri di profondità, nel bacino Santos, con un potenziale, tutto da verificare, di 33 miliardi di barili. Tanto quanto basterebbe per fare entrare il Brasile nel club dei 10 maggiori esportatori di energia al mondo.

Cambiamo continente ed andiamo in Africa. A Pointe Noire, in Congo, l’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni firma un accordo con il governo di Brazzaville per ricavare oli non convenzionali dallo sfruttamento delle sabbie bituminose in un’area di 1790 chilometri quadrati.

Mentre in una sola settimana accade tutto questo, a Parigi l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) fa trapelare i primi risultati-shock di una ricerca su 400 fra i megadepositi mondiali di oro nero. Gli esperti dell’Aie sono allarmisti perché prevedono che la futura offerta di petrolio si ridurrà notevolmente. Contro gli attuali 87 milioni di barili consumati ogni giorno ne occorrerebbero 116 milioni nel 2030 per sostenere la domanda mondiale, spinta soprattutto dalla crescita di Cina e India. Invece l’invecchiamento progressivo dei pozzi e la diminuzione degli investimenti produrranno non più di 100 milioni di barili.

L’ultimo flash è scattato a Washington, dove i deputati e i senatori mettono quotidianamente sulla griglia i boss di “Big Oil” (i quattro colossi mondiali del petrolio). Li accusano di realizzare profitti smisurati a scapito degli automobilisti e di spendere troppo poco per lo sviluppo di nuovi giacimenti e soprattutto per la ricerca di fonti di energia alternative. Il più bersagliato è il presidente e amministratore delegato di Exxon Mobil, Rex Tillerson, che l’anno scorso ha fatto conquistare alla sua multinazionale un record mai raggiunto nella storia del capitalismo: 40,6 miliardi di utili. Per nulla intimorito dalla contemporanea ribellione dei discendenti della famiglia Rockefeller, fra i maggiori azionisti, che chiedono “una svolta verde”, Tillerson contrattacca e punta l’indice contro lo stesso George W. Bush perché è andato a Riad a chiedere al monarca saudita di pompare più greggio quando invece avrebbe dovuto fare di più per aumentare la produzione in America, in particolare, al largo delle coste della Florida e della California.

“Siamo al momento della verità soprattutto per le compagnie petrolifere” spiega a “Panorama” Steve LeVine, uno dei principali analisti del settore, autore del bestseller “The Oil and the Glory”, dedicato al “Grande gioco” del petrolio nel Caucaso, che sarà presto pubblicato anche in Italia. “C’è in questo momento una grande ansia e contemporaneamente un certo entusiasmo per scoprire pozzi finora inesplorati e anche risorse non convenzionali, come il petrolio pesante del bacino dell’Orinoco in Venezuela e le sabbie bituminose della provincia di Alberta, in Canada, e del Congo. Ma la corsa vera e propria non è ancora scattata. Inizierà solo quando le compagnie capiranno a quali nuovi condizioni dovranno trattare con i grandi paesi produttori di petrolio e di gas naturale, come l’Arabia Saudita, il Brasile e la Russia”.

Di certo, spiegano gli esperti, stiamo pagando i 20 anni di benzina a basso costo che hanno frenato, se non bloccato del tutto, l’esplorazione e l’estrazione del petrolio, perché non ne valeva la pena. Oggi gli alti prezzi (con il petrolio che potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile già quest’estate e i 200 dollari l’anno prossimo, secondo un recente rapporto di Goldman Sachs) dovrebbero spingere in senso contrario. Ma non è sempre così. E’ vero che l’Arabia Saudita ha promesso di investire 129 miliardi di dollari in progetti di espansione nei prossimi cinque anni, a cominciare dallo sfruttamento del campo petrolifero di Khurais, con l’obiettivo, già alla fine del prossimo anno, di aumentare la produzione quotidiana fino a 12 milioni di barili. Ma è altrettanto incontestabile il trend generale che si sta affermando fra i paesi produttori, i quali hanno il controllo del 90 per cento delle riserve mondiali: è il nazionalismo energetico. La Russia è in prima fila nel sostenere la necessità di mantenere alti i prezzi anche a costo di sacrificare le scoperte di nuovi giacimenti o di evitare il declino dei vecchi. E quando non sono le strategie politiche del Cremlino a dettare la politica energetica mondiale s’impongono le tensioni geopolitiche. Succede in Iraq, il secondo paese al mondo per riserve provate, dove le bande sunnite e sciite fanno a gara a bruciare i pozzi e a minare gli oleodotti. Accade in Iran, paralizzato dalle sanzioni internazionali per i progetti sulla bomba atomica. Per non parlare dalla Nigeria, infestata dalla guerriglia. Nel continente latino-americano è il Venezuela a non poter esprimere tutte le sue potenzialità a causa del “bolivarismo” di Hugo Chavez, che allontana i grandi investitori internazionali.

Quanto al restante 10 per cento gestito dalle ex sette sorelle, anche qui l’offerta non riesce a pareggiare la domanda. “L’esplorazione è certamente ripartita con grande vigore. Alcuni importanti successi sono già visibili in Africa e in Sud America” assicura a “Panorama” Claudio Descalzi, il vicedirettore generale della produzione di Eni. “Ma dobbiamo anche scontare la rigidità del sistema industriale: è limitata la disponibilità di piattaforme, di mezzi navali, di cantieri, di acciaierie e, non ultima, di personale specializzato”.

Tutto questo comporta un aumento vertiginoso dei costi per la costruzione dei nuovi impianti petroliferi e per la tecnologia necessaria finendo per ritardare quasi tutti i progetti più importanti., come Kashagan. Gli analisti del Cera, uno dei maggiori centri di ricerca del settore, hanno fatto un po’ di conti e sono arrivati alla conclusione che, “se nel 2000 un qualsiasi pezzo di equipaggiamento costava 100 dollari, oggi ne costa 210”.

In buona sostanza, almeno nel breve e nel medio periodo, la questione non è “la fine del petrolio”, ma la sua produzione largamente insufficiente. Per dirla con le parole di John Watson, uno dei capi di Chevron, “il problema dell’oro nero non è sotto la superficie, ma al di sopra”. -

Di là del Mar Caspio

Il petrolio è al centro dei principali intrighi planetari. Eldorado ed inferno, il Mar Caspio in questo senso è sempre apparso remoto, ostile, instabile.

A lungo, ha tentato il mondo (inglesi, americani, russi, persino cinesi) con le sue grandi riserve petrolifere. Ma gli stranieri, bloccati dal sistema chiuso dell’Unione Sovietica, non vi poterono arrivare. Poi l’Unione Sovietica crollò, e nella regione iniziò una corsa frenetica su vasta scala. Insieme ai petrolieri, si accalcarono nel Caspio i rappresentanti dei principali Paesi del mondo in cerca di una quota dei trenta miliardi di barili di riserve petrolifere certe che erano in gioco, e iniziò una tesa battaglia geopolitica. I principali competitori erano Mosca e Washington – la prima cercando di mantenere il controllo sui suoi Stati satellite, la seconda intenta a far sloggiare la Russia a beneficio dell’Occidente.

A lungo, ha tentato il mondo (inglesi, americani, russi, persino cinesi) con le sue grandi riserve petrolifere. Ma gli stranieri, bloccati dal sistema chiuso dell’Unione Sovietica, non vi poterono arrivare. Poi l’Unione Sovietica crollò, e nella regione iniziò una corsa frenetica su vasta scala. Insieme ai petrolieri, si accalcarono nel Caspio i rappresentanti dei principali Paesi del mondo in cerca di una quota dei trenta miliardi di barili di riserve petrolifere certe che erano in gioco, e iniziò una tesa battaglia geopolitica. I principali competitori erano Mosca e Washington – la prima cercando di mantenere il controllo sui suoi Stati satellite, la seconda intenta a far sloggiare la Russia a beneficio dell’Occidente.

”Il petrolio e la gloria” è un libro di Steve LeVine (Editrice il Sirente, 20 Euro) in cui tutto ciò è ben raccontato. LeVine ha lavorato nella regione per il Wall Street Journal, il New York Times e il Newsweek, ed è ligio alla grande scuola americana del giornalismo d’investigazione. Egli svela le misteriose manovre dei giganti energetici mondiali per avere una parte nei ricchi giacimenti kazaki e azeri, mentre le superpotenze cercano di ottenere un punto di appoggio strategico nella regione e di ostacolarsi a vicenda. Al cuore della storia c’è la gara per costruire e gestire oleodotti che escano dall’isolata regione, la chiave per controllare il Caspio e il suo petrolio.

Il BTC, l’ oleodotto per il petrolio che fu costruito, il più lungo al mondo (1.750 chilometri, di cui oltre 300 attraverso la Georgia), è stato uno dei più grandi trionfi in politica estera di Washington. Molti i personaggi di questa saga caspiana. Per esempio, il “ competitor” James Giffen, un affarista americano che è stato anche il “faccendiere” a livello politico delle compagnie petrolifere ansiose di fare affari nel Caspio e l’intermediario per il presidente e i ministri del Kazakistan; o John Deuss, l’ostentato commerciante olandese di petrolio che vinse molto ma perse ancor di più; Heidar Aliyev, l’ ex capo del Kgb azero, diventato presidente, e spesso — secondo LeVine — frainteso: ma, secondo me, il suo è giudizio partigiano.

LeVine afferma che il presidente azero “trascese il suo passato di membro del Politburo sovietico e fu la mente direttiva di un progetto per allentare il controllo russo sulle sue ex colonie nella regione del Caspio”. In questa cornice trovano il loro posto furfanti, canaglie e avventurieri d’ ogni genere guidati dall’irresistibile richiamo di ricchezze incalcolabili e dalla possibile “ultima frontiera” dell’era dei combustibili fossili. Non mancano gli interrogativi geopolitici che ruotano attorno alla ricchezza petrolifera del Caspio, se la Russia possa essere un alleato affidabile e un partner commerciale dell’Occidente, e cosa significhi l’ingresso di Washington in questa regione caotica ma importante per la sua stabilità a lungo termine. -

Cina e Russia. Sfida aperta alle 5 sorelle

| La Stampa | Lunedì 19 novembre 2007 | Maurizio Molinari |

I giganti energetici di Pechino e Mosca pongono sfide molto diverse ma ugualmente serie ai concorrenti d’Occidente.

È una delle barzellette più di moda ad Alma Aty, in Kazakhstan, a svelare cosa sta avvenendo sul mercato del greggio: «In città c’è una piccola delegazione cinese, sono diecimila». A raccontare l’aneddoto è Evan Feigenbaum, braccio destro del Segretario di Stato Condoleezza Rice sull’Asia Centrale e veterano delle guerre commerciali per il controllo delle risorse energetiche. Feigenbaum racconta la barzelletta al «Council on Foreign Relations» perché la ritiene veritiera: «Dal Mar Caspio all’Estremo Oriente i cinesi sono all’offensiva, costruiscono, acquistano, esplorano, investono e spendono una grande quantità di danaro e di risorse umane». Lo slancio della Repubblica popolare sul mercato energetico nasce dalla necessità di importare la metà del fabbisogno nazionale ed è riassunto dai nomi di tre giganti: China National Petroleum Corporation (Cnpc), China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) e Sinopec.

È una delle barzellette più di moda ad Alma Aty, in Kazakhstan, a svelare cosa sta avvenendo sul mercato del greggio: «In città c’è una piccola delegazione cinese, sono diecimila». A raccontare l’aneddoto è Evan Feigenbaum, braccio destro del Segretario di Stato Condoleezza Rice sull’Asia Centrale e veterano delle guerre commerciali per il controllo delle risorse energetiche. Feigenbaum racconta la barzelletta al «Council on Foreign Relations» perché la ritiene veritiera: «Dal Mar Caspio all’Estremo Oriente i cinesi sono all’offensiva, costruiscono, acquistano, esplorano, investono e spendono una grande quantità di danaro e di risorse umane». Lo slancio della Repubblica popolare sul mercato energetico nasce dalla necessità di importare la metà del fabbisogno nazionale ed è riassunto dai nomi di tre giganti: China National Petroleum Corporation (Cnpc), China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) e Sinopec.«Hanno ruoli e compiti diversi – spiega Edward Morse, analista di greggio di fama mondiale, in forza a Lehman Brothers – perché Cnpc è il gigante pubblico maggior produttore di carburante e Cnooc esplora i giacimenti off-shore in Cina mentre Sinopec va aggressivamente alla ricerca di nuovi mercati all’estero». Sijin Chang è l’analista di Eurasia Group che segue 24 ore su 24 le mosse dei tre colossi e assicura che «fanno una dura concorrenza alle grandi compagnie occidentali» per due ragioni. Primo: «Dispongono di soldi pubblici in grande quantità e non lesinano a spenderli». Secondo: «Su indicazione del governo sfruttano le aree di crisi per insediarsi». Gli esempi più lampanti vengono dal Sudan, dove Sinopec ha quasi un monopolio sulle estrazioni, e il Turkmenistan, dove sempre Sinopec ha siglato un contratto trentennale per la realizzazione di un mega oleodotto destinato a portare gas e carburante verso Oriente. «Pechino gioca duro nella grande partita degli oleodotti – assicura Steve LeVine, giornalista del Wall Street Journal autore del libro «The Oil and the Glory» – punta a siglare in Kazakhstan un contratto simile a quello turkmeno, per alimentarsi via terra senza dover passare per la Russia o per il Golfo Persico».

Ma non è tutto. Robin West, presidente di PFC Energy Inc. e fra i più ascoltati esperti di energia in America, spiega che «la forza dei cinesi è nel fatto che hanno manager aggressivi, gestiscono le aziende pubbliche come se fossero private e sono in grado di sfruttare a loro vantaggio le regole della concorrenza meglio di molte compagnie occidentali». Proprio a questo metodo «aggressivo e competitivo» West attribuisce il successo di PetroChina, di proprietà statale, che toccando un valore di mercato di un trilione di dollari ha scavalcato la rivale americana ExxonMobil – ferma a 488 miliardi di dollari – diventando questo mese la prima azienda del mondo per capitale azionario. «La sfida cinese alle Cinque Sorelle – aggiunge West riferendosi alle maggiori compagnie petrolifere occidentali – è molto simile a quelle che si preparano in India e Brasile, giocano alle nostre stesse regole ed hanno ottimi manager ma con più denaro sul piatto».

Se questo avviene è anche perché le Cinque Sorelle – ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Chevron e ConocoPhillips – gestiscono diversamente i profitti: un recente studio del Baker Institute della Rice University attesta che spendono sempre di meno in esplorazioni, cedendo terreno ai rivali di altre nazioni che «sono dunque meglio posizionati per lo sfruttamento dei nuovi giacimenti». I monopoli non-occidentali «rappresentano i titolari dei primi dieci giacimenti del mondo mentre ExxonMobil, BP, Chevron, Royal Dutch e Shell sono rispettivamente al 14°, 17°, 19° e 25° posto» spiega Amy Myers Jaffe, autore del rapporto del Baker Institute. «Se le Cinque Sorelle spendono meno per l’esplorazione – osserva Morse – è perché per loro oramai la finanza conta più dell’estrazione e gli azionisti più dei trivellatori, destinano le risorse ad operazioni di mercato tese a rafforzare profitti più che a rischiare capitali in nuove aree».

Quando si dice «monopoli» Morse, West, LeVine e Jaffe pensano subito alla Russia di Vladimir Putin. «La sfida russa è diversa da quella cinese perché non è di mercato bensì si basa sulla gestione quasi monopolistica delle immense risorse nazionali» spiega West, secondo cui «l’unica maniera per rispondere è venire a patti, cedere quote di mercato internazionale per averne in cambio dentro la Russia». Alexander Kliment è l’analista russo di punta di Eurasia Group e legge così la mappa energetica: «Rosneft è probabilmente la più grande azienda petrolifera del mondo così come Gazprom ha pochi rivali sul gas, entrambe sono emanazione del potere politico e tengono sotto controllo le risorse nazionali». Mentre l’asso nella manica del Cremlino «è Lukoil»: sulla carta privata ma in realtà sotto il controllo di Putin, ha il compito di «esplorare nuovi mercati» insediandosi «lì dove l’Occidente non vuole o non può», a cominciare dall’Iran di Mahmud Ahmadinejad.

«Ma chi dovesse pensare che Lukoil si fermerà alle zone di crisi sbaglia – aggiunge Carter Page, responsabile dell’Energia per Merrill Lynch – perché la loro ambizione è portare la concorrenza sui mercati nordamericano ed europeo, come già sta avvenendo». Basta contare i distributori Lukoil a New York per accorgersene. Se l’aggressività di cinesi e russi è il tema del giorno per gli analisti petroliferi americani è anche vero che nessuno vede in questi nuovi giganti dei reali concorrenti sul piano della tecnologia. «Su innovazione e sviluppo né i russi né i cinesi sono in grado di sfidare le Cinque Sorelle – concordano Morse e West – la tecnologia resta il loro tallone d’Achille». Quali che siano le prossime puntate della sfida energetica Carter Page ha pochi dubbi su quanto sta avvenendo: «È l’energia il vero gioco del potere mondiale». -

Dal Caucaso all’Asia centrale, gas e petrolio nel «Grande Gioco»

| Le Monde Diplomatique | Giugno 2007 | Régis Genté (*) |

Il vertice di metà maggio tra l’Unione europea e la Russia si è arenato in particolare sulla questione della cooperazione energetica: l’Unione, che importa dalla Russia il quarto del proprio consumo di petrolio e di gas, si preoccupa dell’accresciuto potere di Mosca in questo campo. L’accordo concluso, il 12 maggio, dal presidente russo Vladimir Putin con i suoi omologhi turkmeno e kazako, conferma un rovesciamento di tendenza: a lungo messo sulla difensiva dalla politica di aggiramento degli oleodotti e dei gasdotti, imposta dalle grandi potenze, Mosca ha ripreso l’offensiva.

Il nuovo «Grande Gioco» ha raggiunto il culmine. Con in più, questa volta, al centro del gioco, il petrolio e il gas. Ma la domanda di idrocarburi non spiega da sola la battaglia tra le grandi potenze che intendono impossessarsi dei giacimenti delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale e del Caucaso, sfuggite al dominio di Mosca con il crollo dell’Urss nel 1991. L’oro nero e l’oro grigio sono anche lo strumento di una lotta di influenza in vista del controllo del centro del continente eurasiatico. Per interposte major petrolifere, gli oleodotti sono le lunghe corde che consentono alle grandi potenze di ancorare al proprio sistema geostrategico i nuovi otto stati indipendenti (Nei) della regione (1). Nel XIX secolo, il «Grande Gioco», un’espressione diventata leggendaria con Kim, il romanzo di Rudyard Kipling, alludeva alla lotta d’influenza tra grandi potenze, in molti aspetti simile a quella odierna. All’epoca, la posta in gioco erano le cosiddette «Indie», il gioiello della corona britannica ambito dalla Russia imperiale (2). La lotta si protrasse per un secolo e si concluse nel 1907, quando Londra e San Pietroburgo trovarono un accordo per la suddivisione delle loro zone d’influenza, con la creazione di uno stato tampone tra di loro, l’Afghanistan (3). Questo accordo ha retto fino al 1991. Oggi, sebbene siano cambiati i metodi e le idee che guidano le grandi potenze, e i protagonisti non siano gli stessi, l’obiettivo ultimo permane. Si tratta di colonizzare, in un modo o nell’altro, l’Asia centrale per neutralizzarsi a vicenda.

Il nuovo «Grande Gioco» ha raggiunto il culmine. Con in più, questa volta, al centro del gioco, il petrolio e il gas. Ma la domanda di idrocarburi non spiega da sola la battaglia tra le grandi potenze che intendono impossessarsi dei giacimenti delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale e del Caucaso, sfuggite al dominio di Mosca con il crollo dell’Urss nel 1991. L’oro nero e l’oro grigio sono anche lo strumento di una lotta di influenza in vista del controllo del centro del continente eurasiatico. Per interposte major petrolifere, gli oleodotti sono le lunghe corde che consentono alle grandi potenze di ancorare al proprio sistema geostrategico i nuovi otto stati indipendenti (Nei) della regione (1). Nel XIX secolo, il «Grande Gioco», un’espressione diventata leggendaria con Kim, il romanzo di Rudyard Kipling, alludeva alla lotta d’influenza tra grandi potenze, in molti aspetti simile a quella odierna. All’epoca, la posta in gioco erano le cosiddette «Indie», il gioiello della corona britannica ambito dalla Russia imperiale (2). La lotta si protrasse per un secolo e si concluse nel 1907, quando Londra e San Pietroburgo trovarono un accordo per la suddivisione delle loro zone d’influenza, con la creazione di uno stato tampone tra di loro, l’Afghanistan (3). Questo accordo ha retto fino al 1991. Oggi, sebbene siano cambiati i metodi e le idee che guidano le grandi potenze, e i protagonisti non siano gli stessi, l’obiettivo ultimo permane. Si tratta di colonizzare, in un modo o nell’altro, l’Asia centrale per neutralizzarsi a vicenda.

Certo il gas e il petrolio sono ricercati in quanto tali, ma anche come strumento di influenza, spiega Muratbek Imanaliev, un ex diplomatico kirghizo (e in passato sovietico), che presiede l’Institute for Public Policy a Bichtek (Kirghizistan). Subito dopo il crollo dell’Urss, i Nei vedono nel petrolio un mezzo per rimpolpare il bilancio e rafforzare l’indipendenza nei confronti di Mosca. Alla fine degli anni 80, l’impresa americana Chevron mette gli occhi sul giacimento di Tenguiz, tra i più grandi del mondo, a ovest del Kazakistan. La Chevron ne acquista il 50% nel 1993. Sull’altra riva del Mar Caspio, il presidente azero Gueidar Aliev firma, nel 1994, il «contratto del secolo» con società petrolifere straniere, per lo sfruttamento del campo Azeri-Chirag-Guneshli. La Russia è furibonda: il petrolio del Caspio le sfugge. Essa oppone a Baku la mancanza di statuto giuridico del mar Caspio, di cui non si sa se sia un mare o un lago. Mosca si era illusa che le cose sarebbero andate meglio con Aliev piuttosto che con il suo predecessore, il primo presidente dell’Azerbaigian indipendente, il nazionalista anti-russo Albullfaz Eltchibey, rovesciato da un golpe nel giugno 1993, pochi giorni prima della firma di importanti contratti con alcune major anglosassoni. Fine conoscitore dei meccanismi del sistema sovietico, Gueidar Aliev, ex generale del Kgb ed ex membro del Politburo, tratta in segreto con i petrolieri russi per trovare un terreno di accordo con Mosca: Lukoil ottiene il 10% del consorzio Azeri-Chirag-Guneshli.

È l’inizio della lotta tra Est e Ovest per impadronirsi dei giacimenti della regione. Negli anni ’90, per giustificare la penetrazione nel bacino del mar Caspio, gli Stati uniti gonfiano le stime delle riserve di idrocarburi di quest’area. Parlano di 243 miliardi di barili di petrolio. Poco meno dell’Arabia saudita! Oggi si valutano ragionevolmente queste riserve a circa 50 miliardi di barili di petrolio e 9,1 trilioni di metri cubi di gas, ossia dal 4 al 5% delle riserve mondiali. Se gli Stati uniti si sono serviti di questo grosso bluff, è perché «essi volevano ad ogni costo costruire il Btc (l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan).

Hanno provato di tutto… per tentare di impedire l’estensione dell’influenza russa, di ostacolarla. Non so quanto sapessero di esagerare», dice Steve Levine, giornalista americano specialista di questi problemi fin dai primi anni ’90 (4). Questo gioco d’influenza s’imballa. Approfittando della «guerra contro il terrorismo» in Afghanistan dopo gli attentati dell’11 settembre, i militari americani si insediano nella ex-Urss. Con la benedizione di una Russia indebolita. Washington insedia le sue basi nel Kirghizistan e nell’Uzbekistan, promettendo di lasciare questi paesi appena sarebbe stata sradicata la cancrena islamista. «Bush si è servito di questo impegno militare massiccio nell’Asia centrale per suggellare la vittoria della Guerra fredda contro la Russia, arginare l’influenza cinese e mantenere il nodo scorsoio intorno all’Iran», dice Lutz Kleveman, ex corrispondente di guerra (5). Inoltre Washington svolge un ruolo determinante nelle rivoluzioni colorate in Georgia (nel 2003), in Ucraina (2004) e nel Kirghizistan (2005) che sono altrettanti pesanti scacchi per Mosca (6). Sconvolti da questi rovesciamenti di potere in serie, alcuni autocrati della regione voltano le spalle all’America e si riavvicinano alle Russia o alla Cina. Infatti il gioco si è complicato negli ultimi anni man mano che Pechino si intrometteva negli affari dell’Asia centrale e che l’Europa, in seguito alla guerra del gas tra Russia e Ucraina del gennaio 2006, accelerava i suoi progetti di captazione dell’oro grigio caspico. Petrolio, sicurezza, lotta d’influenza e battaglie ideologiche: bisogna puntare su tutti i fronti per cavarsela in questo «Grande Gioco». Inizialmente, la Russia è chiaramente in vantaggio in questo braccio di ferro: nel 1991, controlla tutti gli oleodotti che consentono ai Nei di trasportare i loro idrocarburi. Ma gli apparatchiki diventati presidenti si sforzano di non mettere tutte le loro uova nel paniere russo. Dopo la caduta dell’Urss, vengono costruiti una mezza dozzina di oleodotti che non attraversano il territorio del grande fratello: Mosca perde così parte del suo peso politico ed economico. Un tempo sconvolta dalla presenza militare americana e dalla serie di «rivoluzioni colorate», Mosca si rafforza nei paesi vicini L’esempio del Turkmenistan è emblematico delle relazioni della Russia con i territori del suo antico dominio: dei 50 miliardi di metri cubi di gas prodotti nel 2006 nel Turkmenistan, 40 sono stati venduti alla Russia. Scelta obbligata. A parte un piccolo gasdotto inaugurato nel 1997, che lo collega all’Iran, il Turkmenistan dispone solo del Sac-4, un oleodotto che arriva in Russia. Una catena vera e propria.

E, nell’aprile 2003, il presidente russo Vladimir Putin è in grado di costringere il suo omologo turkmeno Saparmurad Niazov (scomparso alla fine del 2006) a firmare un contratto di 25 anni per 80 miliardi di metri cubi all’anno, venduti al prezzo ridicolo di 44 dollari/1000 m3. Ben presto Achkhabad cerca di rimettere in questione queste condizioni e blocca le consegne. Nell’inverno 2005 Mosca si rassegna a pagare 65 dollari/1000 m3 perché il gas turkmeno è indispensabile in particolare per rifornire a basso prezzo la popolazione russa. Nel settembre 2006, Gazprom va oltre e firma un contratto con Achkhabad impegnandosi, per il periodo 2007-2009, a pagare 100 dollari/1000 m3. Questo perché, cinque mesi prima, in aprile, il dittatore scomparso aveva firmato con il presidente cinese Hu Jintao un documento che impegnava il Turkmenistan a fornire alla Cina, per una durata di trent’anni, 30 miliardi di metri cubi di gas naturale ogni anno, a partire dal 2009, e a costruire un gasdotto lungo 2000 chilometri. Questo spiega probabilmente perché Gazprom ha dovuto alzare le sue tariffe. Forse Achkhabad vuole ancora alzare il prezzo? Dopo la sua prima visita ufficiale a Mosca in veste di presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov invita Chevron a partecipare allo sviluppo del settore energetico turkmeno. Mai il suo predecessore aveva osato fare simile proposta a una major internazionale. Peraltro il presidente non respinge le proposte europee riguardanti il corridoio transcaspico. E’ possibile che minacci di far entrare gli occidentali nel suo gioco per spingere Gazprom ad accettare un prezzo più alto – infatti all’Europa chiede più di 250 dollari/1000 m3. Eppure Putin aveva proposto di restaurare il SAC-4 e di costruire un altro gasdotto che collegasse i due paesi. «La Russia vuole mostrare ai turkmeni che è pronta a fare molto per loro. Mosca spera di dissuaderli dal trattare con i cinesi e gli occidentali», osserva il giornalista russo Arkady Dubnov. «La battaglia che Mosca deve condurre contro il Turkmenistan dimostra che la Russia non è più onnipotente nelle ex repubbliche sovietiche e che ciò che prevale oggi è il pragmatismo economico di Putin e della sua cerchia», conclude questo esperto della Comunità degli Stati indipendenti (Cei). Il 12 maggio scorso durante una visita di una settimana in Asia Centrale, Vladimir Putin ha firmato con i suoi omologhi turkmeno e kazaco un accordo per l’ammodernamento del gasdotto Cac-4 e la costruzione di un altro tubo, destinati a trasportare il gas del Turkmenistan in Russia. È in gran fretta che il presidente russo è arrivato a Turkmenbachi per strappare questo accordo, proprio mentre un analogo vertice concorrente era organizzato nello stesso periodo a Cracovia, in Polonia. Là svariati paesi situati ai margini della Russia speravano di lanciare oleodotti ostili. Il presidente kazaco ha perfino dovuto rinunciare a recarvisi per accogliere Putin. Come è riuscita la Russia a raggiungere i propri fini? Essa sembra avere argomenti che ne fanno ancora e senza dubbio per un lungo periodo, la più potente delle grandi potenze in Asia centrale. Pechino e Bruxelles hanno di che preoccuparsi per i per i loro progetti di approvvigionamento in Asia centrale.

Il metodo russo ha l’inconveniente di essere spesso brutale. Per questo, nel 2005, la crisi del gas tra Mosca e Kiev è stata sofferta dagli europei (7). Lo spettro dell’interruzione delle forniture aleggiava sul vecchio continente che importa un quarto del suo gas dalla Russia.

Tuttavia, sdrammatizza Jérôme Guillet, autore di uno studio sulle guerre del gas del 2006, queste crisi sono «lo specchio delle lotte che si tramano nelle quinte tra fazioni potenti all’interno del Cremlino o in Ucraina, più che l’effetto di un uso deliberato dell’arma energetica» (8).

Primo produttore mondiale di gas e secondo di petrolio, la Russia ha ritrovato la tranquillità finanziaria e prende iniziative strategiche.

Il 15 marzo scorso, ha firmato un accordo con la Bulgaria e la Grecia per la costruzione dell’oleodotto Burgas-Alexandroupoli (Bap). Un vero concorrente per il Btc e, meglio ancora, il primo che lo stato russo controlli sul territorio europeo. Parimenti, da alcuni mesi, il grezzo scorre lungo i 1.760 chilometri del Btc come il gas nel Baku-Tbilissi-Erzurum (Bte). L’arteria vitale dell’influenza occidentale nella ex-Urss funziona e produce i primi effetti politici. Da quest’anno, la Georgia sembra dipendere un po’ meno dal gas russo, mentre un anno fa, non poteva importarne altro. Gli aumenti clamorosi imposti dalla Russia – in due anni, il gas è passato da 55 a 230 dollari/1000 m3. – hanno colpito l’economia georgiana meno di quanto Mosca si aspettasse. Le quantità fornite dal Bte a titolo di royalty, e dalla Turchia, che cede a prezzo di affezione la parte di gas che le spetta per questo gasdotto, hanno permesso alla Georgia di comporre un prezzo medio accettabile (9). Peggio ancora per Mosca: il tentativo di imporre all’Azerbaigian un aumento dei prezzi nella stessa misura, nella speranza che colpisca di rimando le forniture destinate a T’bilisi, ha fortemente irritato il presidente Ilham Aliev. «Questo prova che il Btc (come il Bte) rappresenta senza dubbio la più grande vittoria americana in politica internazionale negli ultimi quindici anni. Un successo in fatto di “containment” della Russia e di sostegno all’indipendenza delle repubbliche caucasiche», sostiene Steve Levine. Questi oleodotti offrono agli Stati uniti e all’Europa la possibilità di lanciare due progetti per diversificare le loro fonti di approvvigionamento e attrarre nella loro cerchia politica i Nei della regione. Il primo, il Kazakhstan Caspian Transportation System (Kcts), destinato a convogliare il petrolio del giacimento di Kachagan, il più grande scoperto nel mondo negli ultimi trent’anni. La produzione deve iniziare alla fine del 2010, e gli azionisti del consorzio incaricato dello sfruttamento di questo giacimento, composto da grandi majors occidentali (10), si propongono di trasportare da 1,2 a 1,5 milioni di barili al giorno lungo un itinerario sud-ovest che attraverserà il mar Caspio.

Impossibile far passare l’oleodotto sotto il mare a causa dell’opposizione dei russi e degli iraniani: una flotta di petroliere farà la spola tra il Kazakistan e l’Azerbaigian, dove un nuovo terminal petrolifero collegherà il «sistema» al Btc. Questo, grazie ad alcune stazioni di pompaggio supplementari e all’uso di prodotti destinati a dinamizzare il passaggio dell’olio nelle tubature, dovrebbe avere un aumento della capacità da 1 a 1,8 milioni di barili al giorno. Il secondo progetto riguarda l’«oro grigio» ed è per ora appena abbozzato: si tratta del «corridoio transcaspico», destinato a rifornire l’Europa di gas kazako e turkmeno. «Parliamo di “corridoio” e non di gasdotto – precisa Faouzi Bensara, consigliere per l’energia alla Commissione europea – Proponiamo di avviare una riflessione su soluzioni tecnologiche alternative, come incoraggiare investimenti per la produzione di gas naturale liquefatto nel Turkmenistan, ad esempio, il quale potrebbe in seguito essere trasportato via nave fino a Baku». L’Unione europea non vuole essere protagonista del «grande gioco», precisa questo alto funzionario: «L’Ue è motivata solo dal suo bisogno. Presto ci occorreranno da 120 a 150 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Il nostro obiettivo è trovare questi volumi supplementari e diversificare le nostre fonti di approvvigionamento. Nient’altro. Individueremo soluzioni che saranno complementari a quelle che già esistono».

In compenso, un altro grande pipeline strategico promosso da Washington ha scarse possibilità di attuazione: si tratta del Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India), il famoso gasdotto che gli Stati uniti, con la società petrolifera americana Unocal, si ripromettevano di costruire con i taliban nella seconda metà degli anni ’90. «Questo progetto comporta troppi inconvenienti, riguardanti la sicurezza, con il ritorno dei taliban in Afghanistan.

Peraltro, molti esperti ritengono che le riserve del Turkmenistan non siano state correttamente valutate», dice il professore Ajay Kumar Patnalk, specialista della Russia e dell’Asia centrale all’università Jawaharlal Nehru, a New Delhi.

Washington difendeva il Tapi, sia per isolare l’Iran, sia per indebolire la Russia nell’Asia centrale. Ormai, gli Stati uniti intendono integrare l’Afghanistan tra i paesi vicini e allo stesso tempo fornirgli risorse per riscaldare le sue popolazioni e rilanciare la sua economia, come pegno della sua stabilità. In questo senso, nel 2005, il dipartimento di stato americano ha riorganizzato la sua divisione Asia del Sud fondendola con la divisione Asia centrale, per agevolare le relazioni a tutti i livelli in quest’area designata come «Grande Asia centrale».